Neurones miroirs (Les) - Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia

14 | 2001 Le geste musical

Du fait gestuel à l’empreinte sonore

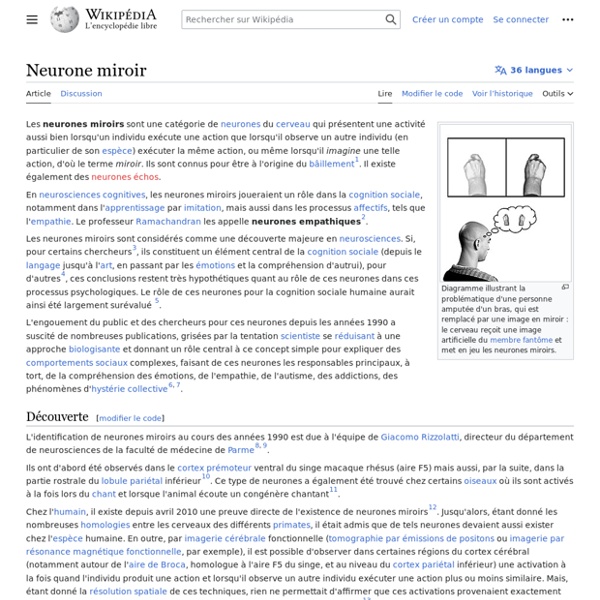

1Le geste musical est un des phénomènes les plus complexes de l’expression humaine et animale, qui relève de réactions synchrones diverses et variées. En effet, mille observations et expériences me font croire que, dans l’univers, d’infinis processus d’injonction et de réaction réciproques jouent entre différentes choses existantes. A travers cette opération, les êtres vivants – en particulier l’homme et l’animal – reçoivent, enregistrent et, dans la mesure du possible, rejouent le réel ambiant. Ainsi se font-ils miroirs d’interactions d’une réalité donnée ou simplement leur font-ils écho. 1 Selon Jousse, « L’Agent – agissant – l’Agi » constituent un mécanisme qui gouverne des gestes et de (...) 2Chez l’homme, cette saisie du réel – dans chacune de ses « phases » interactionnelles : « agent, action, agi », pour reprendre l’expression de Marcel Jousse (1974 : 411)1 – est une prise de conscience permettant l’analyse globale des choses. 6Ce processus m’a permis quelques observations.

Du fait gestuel à l’empreinte sonore

1Le geste musical est un des phénomènes les plus complexes de l’expression humaine et animale, qui relève de réactions synchrones diverses et variées. En effet, mille observations et expériences me font croire que, dans l’univers, d’infinis processus d’injonction et de réaction réciproques jouent entre différentes choses existantes. A travers cette opération, les êtres vivants – en particulier l’homme et l’animal – reçoivent, enregistrent et, dans la mesure du possible, rejouent le réel ambiant. Ainsi se font-ils miroirs d’interactions d’une réalité donnée ou simplement leur font-ils écho. 1 Selon Jousse, « L’Agent – agissant – l’Agi » constituent un mécanisme qui gouverne des gestes et de (...) 2Chez l’homme, cette saisie du réel – dans chacune de ses « phases » interactionnelles : « agent, action, agi », pour reprendre l’expression de Marcel Jousse (1974 : 411)1 – est une prise de conscience permettant l’analyse globale des choses. 6Ce processus m’a permis quelques observations.

Geste instrumental et transmission musicale

1En pénétrant le mot « geste » par son étymologie, on s’aperçoit de l’existence de deux significations distinctes. 2La première signification, aujourd’hui quelque peu oubliée, se réfère à la geste, la chanson de geste qui conte au Moyen Age les exploits d’un héros. Elle met en avant les événements marquants de l’histoire d’un individu en tentant de montrer que l’ensemble de ces gestes (l’origine de la geste vient du pluriel gesta) forment une épopée. 3La deuxième signification, plus proche de nous, évoque le mouvement d’un corps humain. 4Le croisement de ces deux expressions – la geste et le geste – permet de rendre compte de la problématique de la transmission musicale. 5On devine que le meilleur moyen pour obtenir ce « hep ! 6Le prochain chapitre reconstituera les événements marquants de l’épopée des instruments de musique. 7Nous retiendrons la classification habituelle des instruments de musique pour faire émerger une histoire de la gestualité dans chaque famille d’instruments.

L’interaction homme-instrument. Vers une conceptualisation

1La musique demeure une des grandes énigmes de la condition humaine et, en essayant de comprendre ces sons structurés produits par l’esprit et le corps humains que nous appelons « musique », la musicologie puise à loisir des idées dans des disciplines telles que l’anthropologie, la sociologie, la linguistique, la psychologie, la physiologie et la psychothérapie. J’examinerai ici une application d’idées empruntées à la psychologie expérimentale pour appréhender la musique. 2L’acte musical est une des activités les plus complexes de l’être humain. Cette activité « est comparable à la pratique du langage, par sa complexité cognitive, et à un sport comme le tennis, par ses exigences au niveau du contrôle moteur » (Clarke 1988 : 1). Jadis, la psychologie de la musique abordait surtout le problème de la perception musicale. 4On peut concevoir les instruments de musique comme des machines avec lesquelles le système sensori-moteur humain entre en contact. Fig. 2 : Le rubâb afghan